ウィルスとの闘いにコロナウイルス検査ロボットが登場

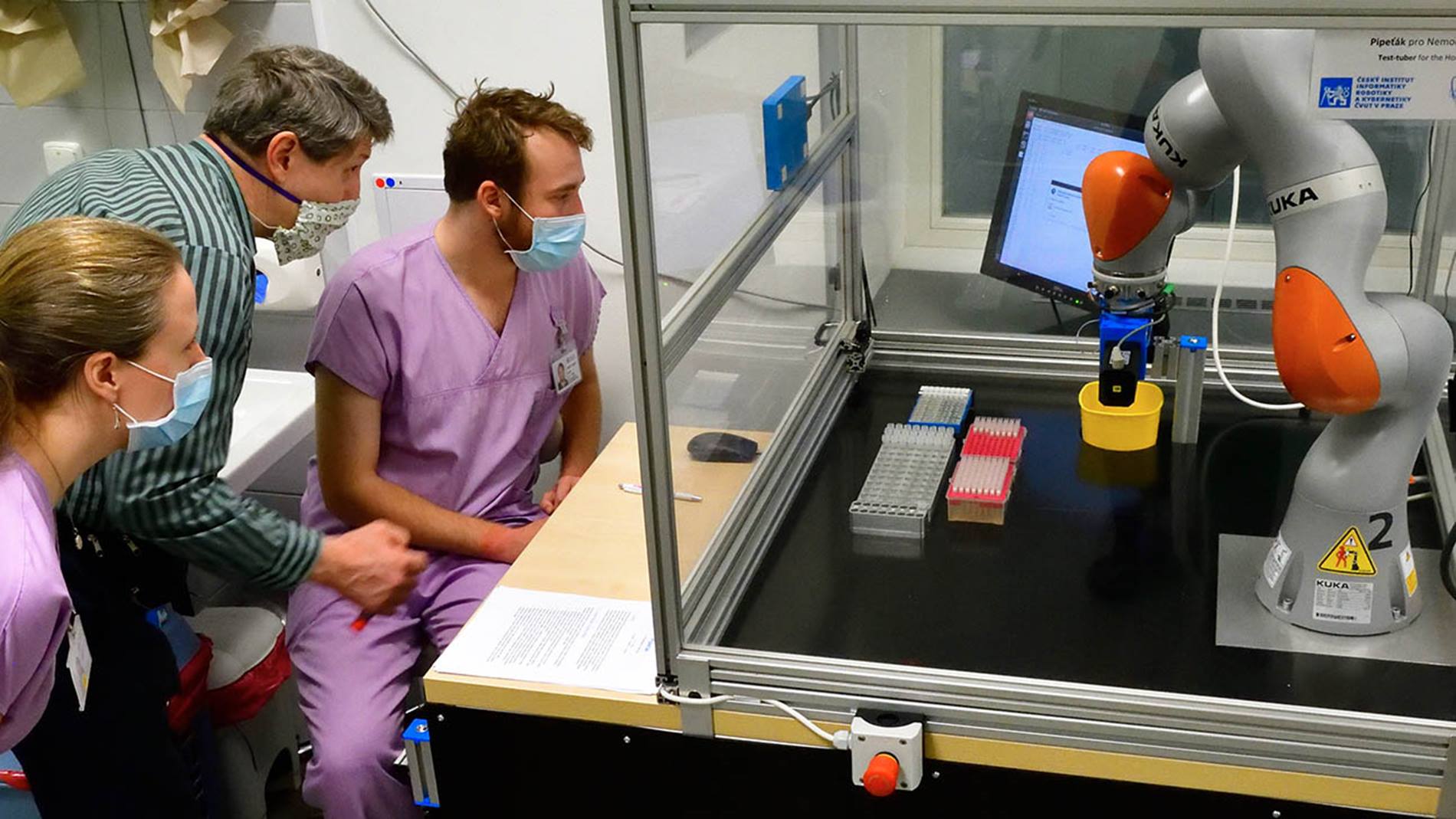

スタッフたちは、親しみを込めて「Pipeťák ピペチャーク」と呼んでいます:これはピペットという意味です。3月半ばからプラハ・ブロヴカ病院で働く

軽量ロボットLBR iiwa。このロボットのニックネームは検査ロボットの任務を如実に言い表しています。

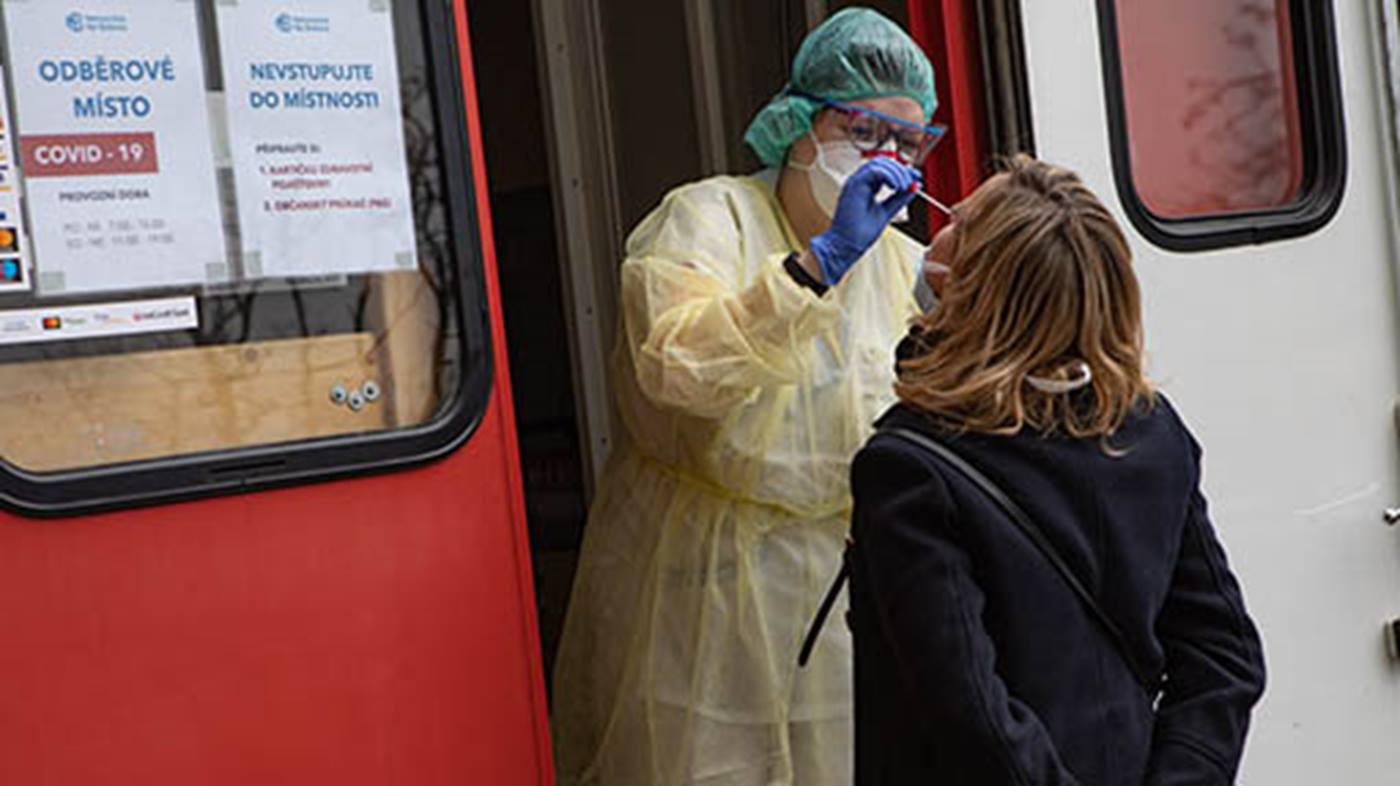

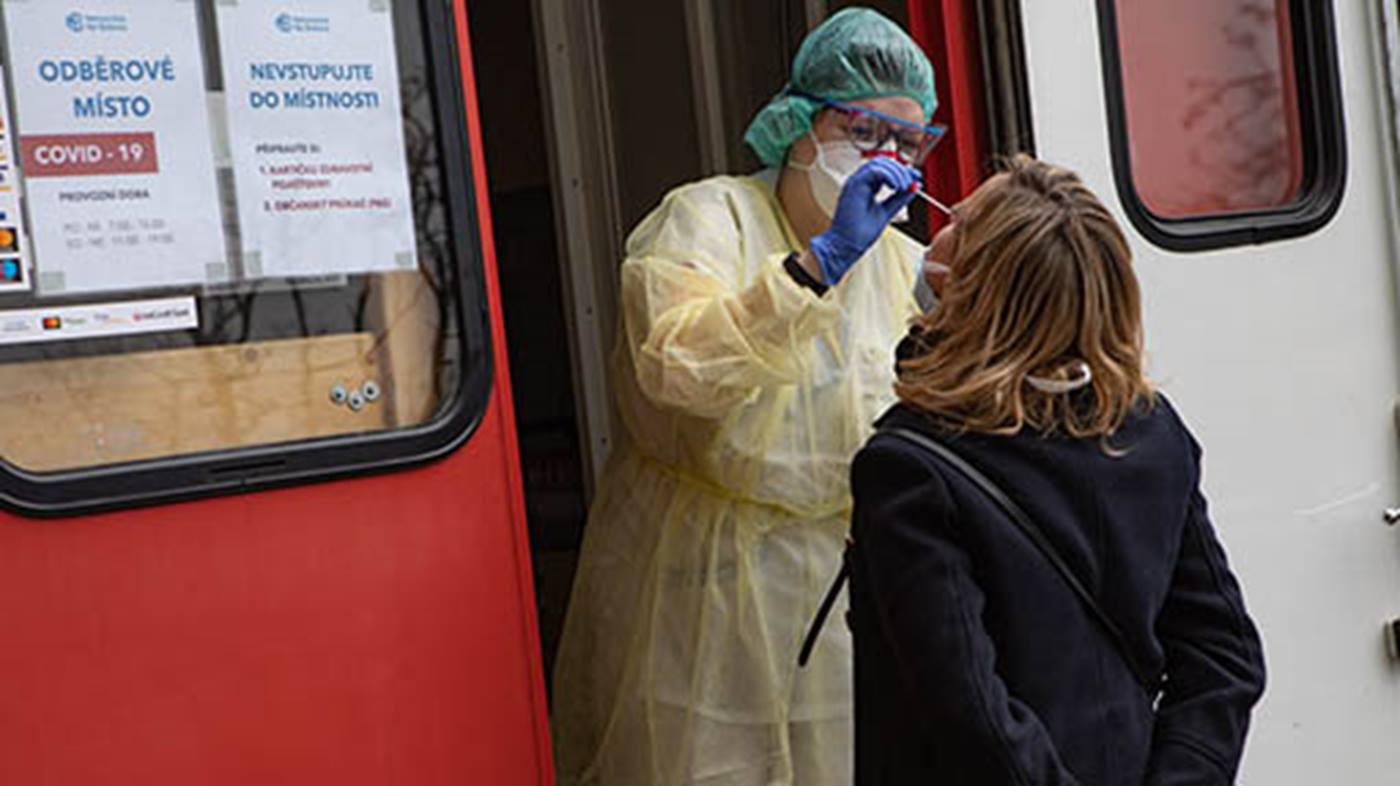

ロボットは、ピペットと産業用量器を使用して、患者の口鼻咽からの検体を検査溶液と混ぜ合わせ、コロナウィルスの遺伝子物質を検証します。検査が陽性ならば、患者はコロナウィルスに感染しています。検査室では毎日約300~400件の検体検査が行われます。感染拡大のピーク時には、一日に670件の検体検査が実施されました。

ブロヴカ病院の検査室では、患者の口鼻喉から採取された検体からコロナウイルスの遺伝子検査が行われています。

ブロヴカ病院の検査室では、患者の口鼻喉から採取された検体からコロナウイルスの遺伝子検査が行われています。

人間以上に注意深く仕事するコロナウイルス現場のKUKAロボット

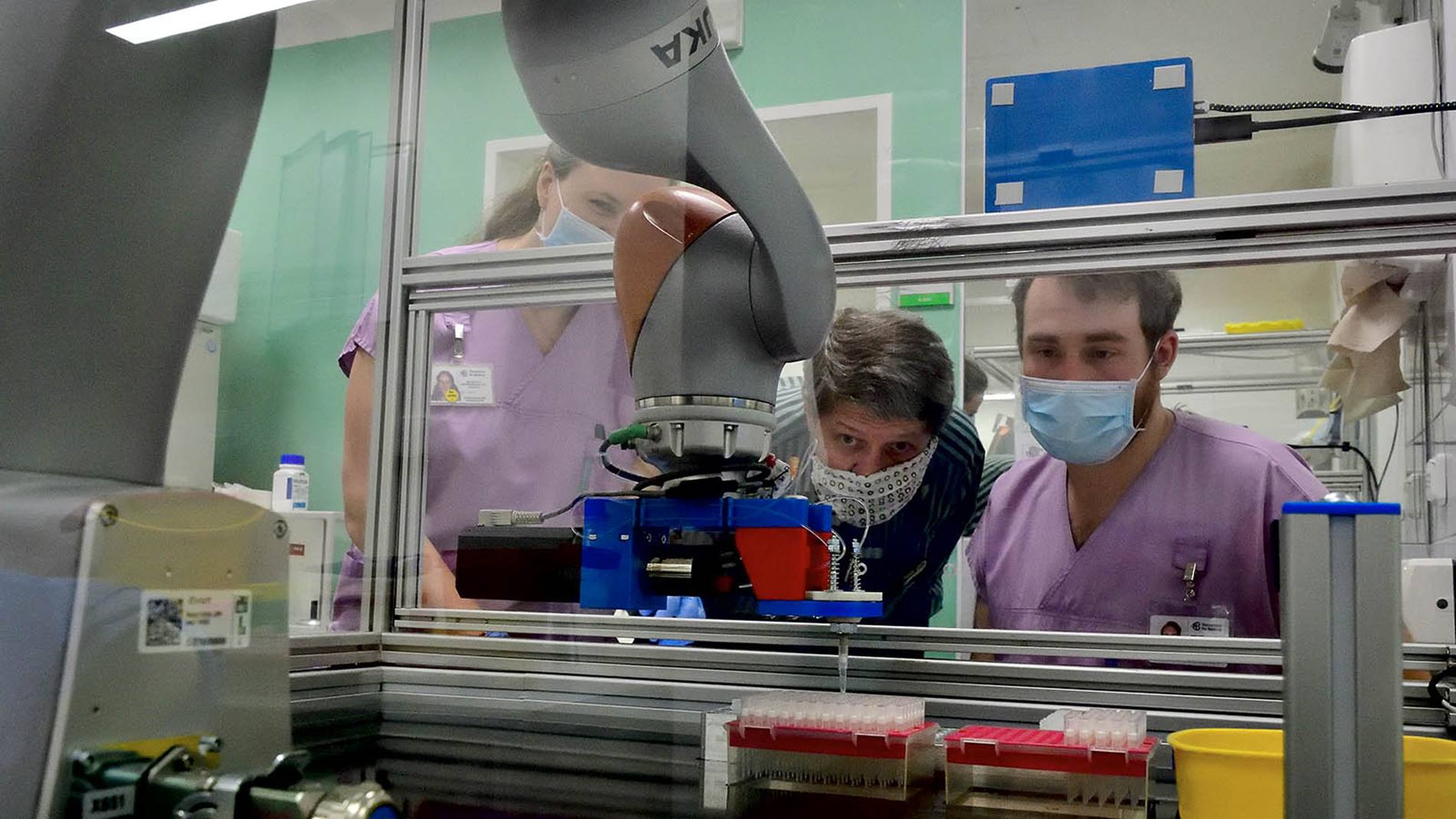

検査ロボットを使用することで、検査工程が大幅に簡単になりました:このKUKA検査ロボット「Pipeťák」は、ピペットを用いて検体を検査薬と順番に混ぜ合わせ、組み込まれた産業用量器で直接、添加された液体の量が適切か次々にチェックします。「ピペッティングには、細心の注意が必要なのです」と、ブロヴカ病院臨床微生物学部門のレンカ・リフテロヴァー氏は語ります。「ロボットがピペッティングすれば、失敗のリスクは大幅に軽減します。検査ロボットが検査工程を完璧に遂行し、検査技師の作業を軽減してくれるので、検査技師は他の工程に集中することができるのです」

ロボットアーム、コロナウイルス検査のために連続稼働

コロナウイルス現場のKUKAロボットは、マスクなしに休むことなく一日あたり700件まで検体をピペッティングできます。病院にとってPipeťákは、二重の意味で仕事を軽減してくれます:

チェコ工科大学 (CTU) 情報科学ロボティクスおよびサイバネティクス研究所 (CIIRC) ではロボットを無償で提供しています。

計画会議の開始から検査室での最初の使用までに要したのはたったの14日間。ヴァーツラフ・フラヴァーチ教授の指導の下、大学の研究者と学生がマシーンによるサポートを考案 、ピペットとコンピュータ制御量器を組み合わせ、検体のピペッティングをプログラミングしました。4月初旬から今もなお、KUKA検査ロボットはコロナウイルス現場で休むことなく働きつづけています。

コロナウイルス検査ロボットは、コロナウィルス検出用の検査薬を用いて一つ一つ検体をピペッティングします。

コロナウイルス検査ロボットは、コロナウィルス検出用の検査薬を用いて一つ一つ検体をピペッティングします。